Censura para opinar

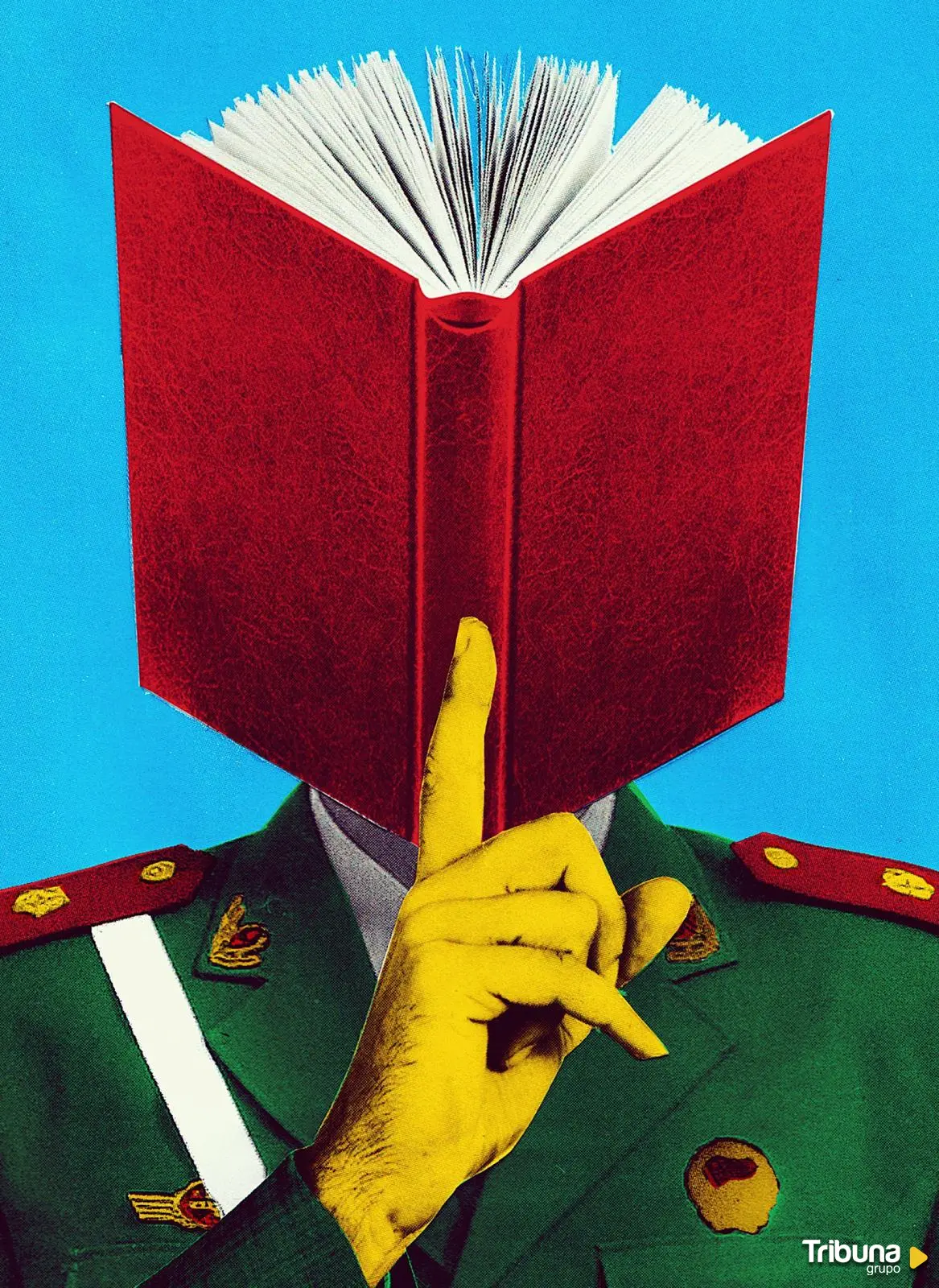

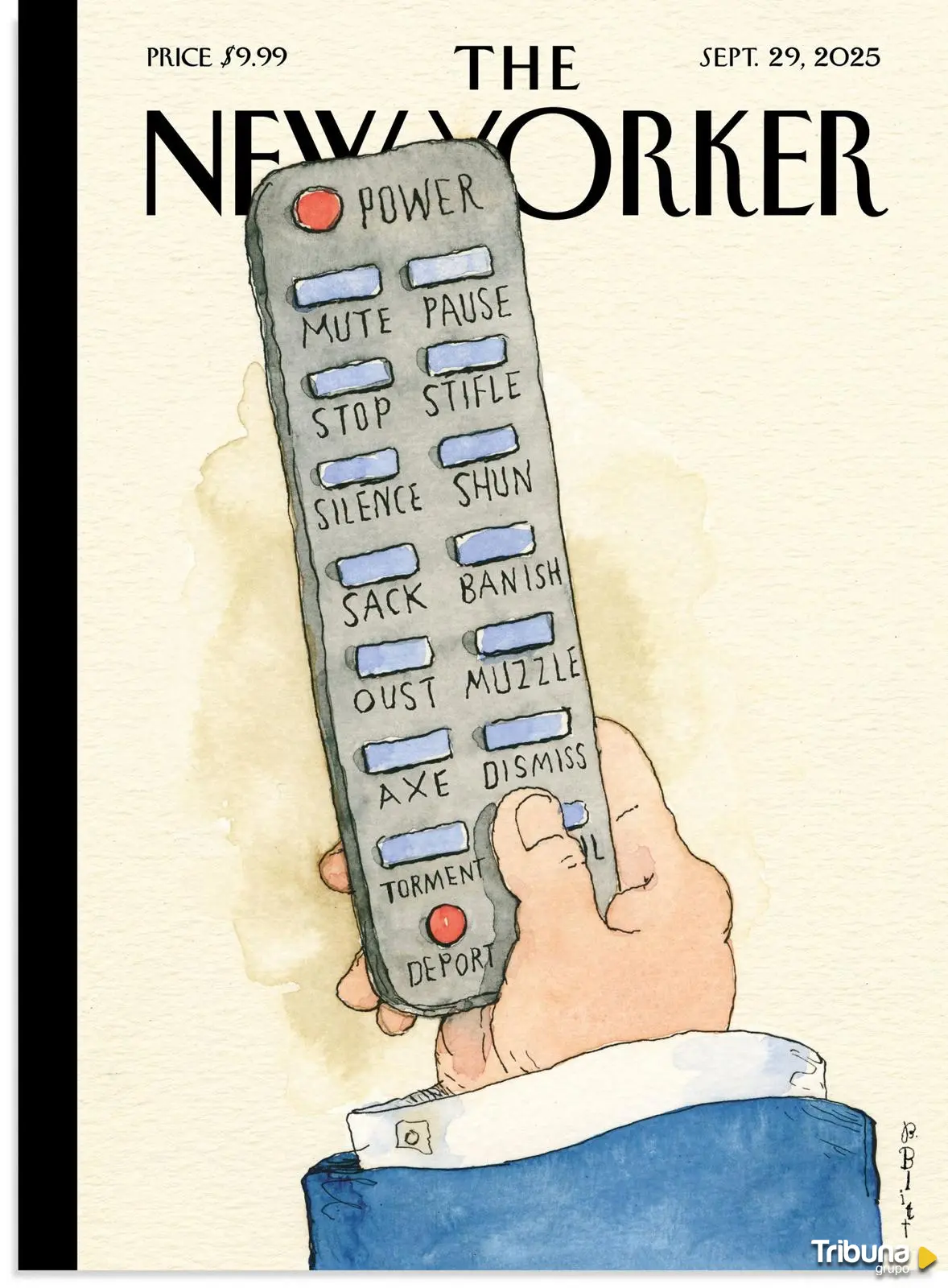

La censura literaria se ha convertido en el lenguaje silencioso de la educación estadounidense, un fenómeno sobre el que cada día se habla y se escribe más. Según el informe más reciente de PEN América –organización que defiende la libertad de expresión y los derechos de los autores– correspondiente al curso 2024-2025, se registraron 6.870 casos de retirada o restricción de libros en bibliotecas y centros escolares de 23 estados, afectando a más de 3.700 títulos únicos. Desde 2021, la cifra asciende a casi 22.800 prohibiciones en 45 estados. No se trata de un fenómeno aislado, sino de una política cultural sostenida, legitimada bajo el argumento de proteger a los estudiantes de contenidos "inapropiados". En realidad, lo que se protege no es a los jóvenes, sino la comodidad de los adultos frente a la complejidad moral, la memoria o la diferencia.

Tras la presidencia de Donald Trump, esta pedagogía del miedo se consolidó institucionalmente. Su retórica contra la educación crítica —centrada en denunciar supuestas "ideologías" presentes en las aulas— impulsó leyes estatales restrictivas y alentó el activismo de grupos organizados. La Ley 1069 de Florida, por ejemplo, permitió retirar más de 700 títulos escolares y otorgó a residentes y asociaciones la facultad de impugnar libros en bibliotecas públicas. Organizaciones como "Moms for Liberty", respaldadas por legisladores conservadores, extendieron esta estrategia a nivel nacional, convirtiendo la censura en un mecanismo sistemático de vigilancia cultural.

Los libros vetados no comparten un tema uniforme, pero sí una característica esencial: invitan a pensar. Un estudio de la American Library Association demuestra que la mayoría aborda cuestiones de historia, desigualdad, dilemas éticos, identidad o violencia. Son obras que incomodan porque obligan a mirar el mundo sin filtros ni consuelos. Por eso se convierten en objeto de censura: no se teme la violencia en sí, sino la capacidad de comprenderla y juzgarla.

Entre los textos afectados se encuentran "A Clockwork Orange", de Anthony Burgess, que analiza la manipulación del libre albedrío; "Nineteen Minutes", de Jodi Picoult, retirada por "contenido perturbador", que examina las raíces sociales de los tiroteos escolares; "The Hate U Give", de Angie Thomas, y "Beloved", de Toni Morrison, que cuestionan las narrativas simplificadas del poder y de la historia. En todos los casos, lo que se reprime no es solo el texto, sino la pregunta ética que lo sustenta: ¿de qué somos responsables cuando decidimos no mirar?

El impacto de esta pedagogía del miedo se extiende más allá de las aulas. Muchas bibliotecas públicas han visto limitada la autonomía de sus profesionales, y las editoriales evitan publicar obras susceptibles de polémica. Asimismo, se observa la reducción de reediciones de clásicos fundamentales, que hace pocos años se encontraban en cualquier librería y que hoy desaparecen por temor a controversias. La censura silenciosa genera así una autocensura cultural preventiva que empobrece el horizonte intelectual de la sociedad.

Esta estrategia cultural refleja, a su vez, un proyecto político más amplio, impulsado por figuras como Peter Thiel, empresario ultracatólico y protector directo de J. D. Vance, fundador de PayPal y propietario de Palantir Technologies, empresa contratista del Pentágono. Thiel defiende una visión tecnocrática del poder, combinada con un pensamiento religioso que considera la democracia liberal incompatible con la autoridad en un mundo altamente tecnificado.

Thiel se rodea de ideólogos que proponen un reordenamiento moral del Estado. Curtis Yarvin, teórico de la "neorreacción", plantea sustituir la democracia por una monarquía corporativa; Steve Bannon, antiguo consejero de Trump, sueña con una Iglesia nacional-católica subordinada al poder político. Esta visión persigue un control ético y espiritual de la sociedad frente al pluralismo cultural y religioso, utilizando la fe como instrumento de legitimación del poder.

La tensión con Roma es evidente. Mientras Washington proyecta una Iglesia al servicio del Estado, el Vaticano intenta sostener un universalismo moral que defienda la autonomía ética de los individuos y la justicia social. En su exhortación "Dilexi Te", el papa León XIV denunció la "política del chivo expiatorio" y las "medidas inhumanas" contra los más vulnerables, recordando que "tierra, techo y trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar". Su mensaje también partidista: defiende la ética universal frente al autoritarismo moral que busca instrumentalizar la religión.

Aunque este debate pueda parecer lejano, esta estrategia de intimidación cultural no nos es ajena en España. También en nuestras ciudades se observan presiones crecientes sobre la cultura, la educación y los medios: intentos de controlar contenidos en bibliotecas y centros culturales, campañas de denuncia contra autores o editoriales, decisiones administrativas que condicionan la programación artística según afinidades ideológicas, y censura implícita en la industria editorial. Se suma un fenómeno más insidioso: la autocensura de los propios profesionales culturales, que aprenden a callar o a elegir con cautela por temor a represalias institucionales o mediáticas.

En este contexto, la pedagogía del miedo se traduce en vivir en la ignorancia y en la imposibilidad de explorar ideas incómodas, cuestionar narrativas consolidadas o debatir críticamente. Lo que desaparece de los estantes de las librerías también desaparece del horizonte de lo pensable. Sin literatura crítica y sin reflexión libre, la democracia se debilita, y la sociedad pierde no solo la libertad de imaginar y cuestionar, sino la capacidad de actuar colectivamente para transformar su futuro. Leer, pensar y debatir son hoy actos de resistencia frente al poder político, económico y religioso que intenta controlar la conciencia. Defender la palabra libre no es un gesto cultural: es una forma de sostener la democracia y preservar la dignidad del juicio moral.