Artículo escrito por Javier Urra, Dr. en Psicología Clínica y Estefanía Igartua, Psicoterapeuta

Convivir con la corrupción

Artículo escrito por Javier Urra, Dr. en Psicología Clínica y Estefanía Igartua, Psicoterapeuta

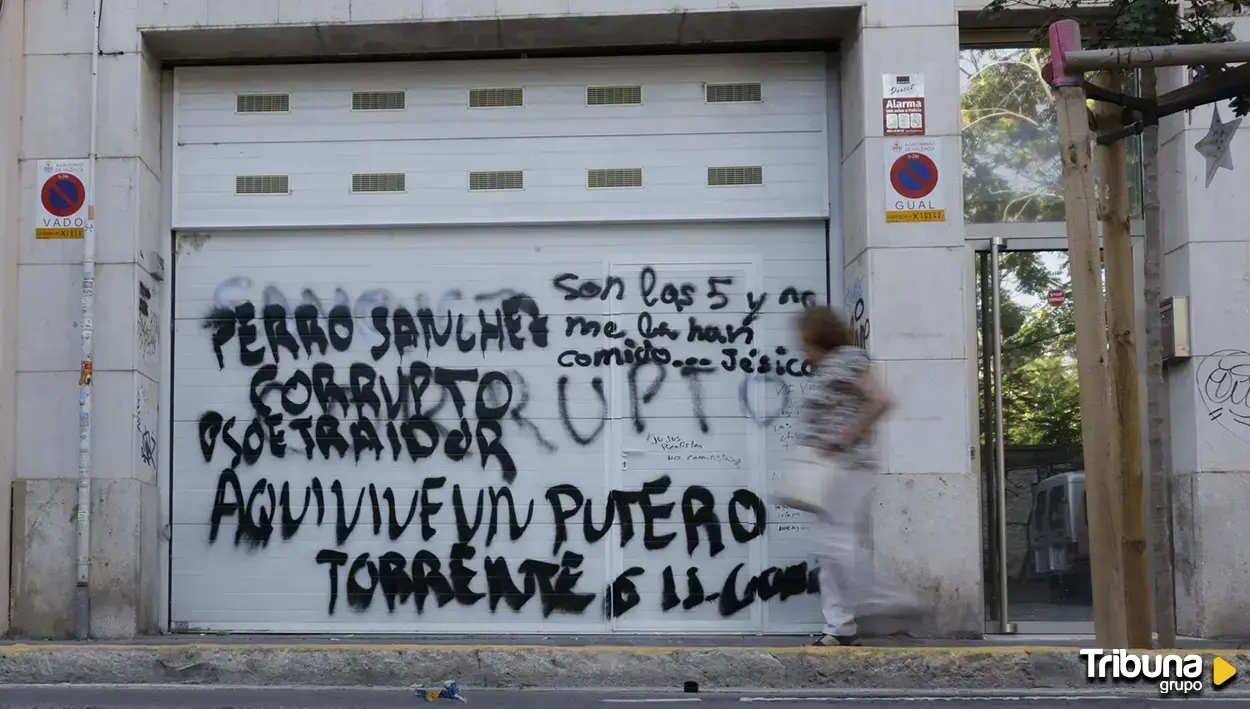

Cuando estalla un caso de corrupción nos preguntamos quién robó, cuánto y qué castigo recibirá. Pero hay una cuestión que rara vez ocupa titulares: ¿por qué una parte significativa de la ciudadanía minimiza la corrupción cuando proviene de figuras de poder cercanas o ideológicamente afines? En la sociedad parece instalarse una condescendencia preocupante hacia el abuso, siempre que lo cometan "los nuestros".

Desde la psicología social se ha señalado que el poder no es neutro: el poder transforma. Incrementa la sensación de control, puede reducir la empatía y favorece lo que Luis de la Corte y Amalio Blanco describen como sentimiento de excepcionalidad moral: la creencia de que las normas están hechas para otros. No se trata solo de ambición individual, sino de un proceso psicológico previsible cuando el poder carece de límites y supervisión.

Esto conduce a una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿culpamos a los corruptos por serlo sin preguntarnos si, situados en su lugar y circunstancias, actuaríamos de forma distinta? No todo el mundo lo haría, desde luego. Pero la investigación sugiere que muchas personas se perciben como honestas no tanto por una virtud incondicional como porque nunca han tenido la oportunidad -o la tentación- de decidir desde una posición de privilegio. El contexto importa, y mucho.

Otra cuestión relevante es si hombres y mujeres presentan el mismo nivel de corrupción. Los estudios no muestran diferencias morales significativas por sexo. Lo que sí difiere es el acceso histórico al poder. Allí donde las mujeres han ocupado menos cargos de responsabilidad, también han tenido menos oportunidades de corromperse. Cuando el acceso se iguala, las conductas tienden a converger, lo que refuerza una idea esencial: la corrupción es, en gran medida, un fenómeno estructural, no una anomalía de carácter.

¿Es la corrupción similar en todos los países? No exactamente. Amalio Blanco subraya que las conductas corruptas se ven influidas por la cultura, las normas sociales y el grado de tolerancia colectiva. En sociedades donde las "pequeñas trampas" se normalizan -desde el favoritismo hasta el fraude- se crea un caldo de cultivo en el que la gran corrupción resulta menos escandalosa, casi previsible. La indignación se desgasta cuando la transgresión cotidiana se vuelve costumbre. Esto enlaza con otra pregunta: ¿quien roba material en su trabajo cotidiano robaría en grandes adjudicaciones públicas si tuviera ocasión? La psicología habla de continuidad moral. Las pequeñas transgresiones, cuando no generan consecuencias ni culpa, tienden a escalar. No porque todas las personas lo hagan, sino porque la repetición desensibiliza y redefine lo que uno considera aceptable. La línea roja no suele cruzarse de golpe: suele moverse, poco a poco.

¿Busca el corrupto deliberadamente puestos de poder para ejercer su conducta? En algunos casos, sí existe una personalidad más orientada al dominio y al beneficio propio. Pero, como advierte Sabucedo, en muchos otros es el cargo el que activa conductas que antes no existían. El poder, sin control externo ni autocrítica interna, funciona como amplificador: de deseos, de excusas y también de silencios alrededor.

Queda entonces la cuestión del arrepentimiento. ¿Existe un remordimiento real en el corrupto? Los estudios indican que el arrepentimiento suele aparecer más por la pérdida de estatus que por el daño causado. La devolución del dinero es excepcional y, cuando ocurre, responde a estrategias legales y no a una reparación moral auténtica. Todo ello se ve envuelto en una hipocresía social habitual y corrosiva: se condena la corrupción en abstracto, pero se relativiza cuando beneficia al grupo. Sabucedo explica que la identidad grupal puede eclipsar el juicio ético: criticar al líder se vive como amenaza a la identidad propia. Así, el problema deja de ser lo que se hace y pasa a ser quién lo hace.

Y conviene ampliar la mirada: la corrupción no siempre adopta formas espectaculares ni aparece únicamente como delito. Falsear títulos académicos, inflar currículos o nombrar asesores manifiestamente incompetentes por afinidad personal o ideológica son expresiones de deterioro institucional que erosionan la confianza y normalizan el abuso. Fernando Savater lo ha señalado: el poder tiende a premiar la lealtad ciega y a castigar la competencia crítica. Cuando eso ocurre, la corrupción deja de ser un accidente para convertirse en mecanismo.

Por eso la corrupción no es solo un fallo legal. Es un fenómeno psicológico, cultural y colectivo. Se sostiene cuando el poder se deshumaniza y cuando la ciudadanía renuncia a pensar de forma crítica. Combatirla exige leyes y controles, sí, pero también educación ética y psicológica, transparencia real y un pacto cívico: no pedir para los nuestros la indulgencia que negamos a los otros. Y, sobre todo, una pregunta que incomoda, pero protege: ¿qué haría yo si estuviera ahí?

Javier Urra. Dr. en Psicología Clínica.

Estefanía Igartua. Psicoterapeuta.