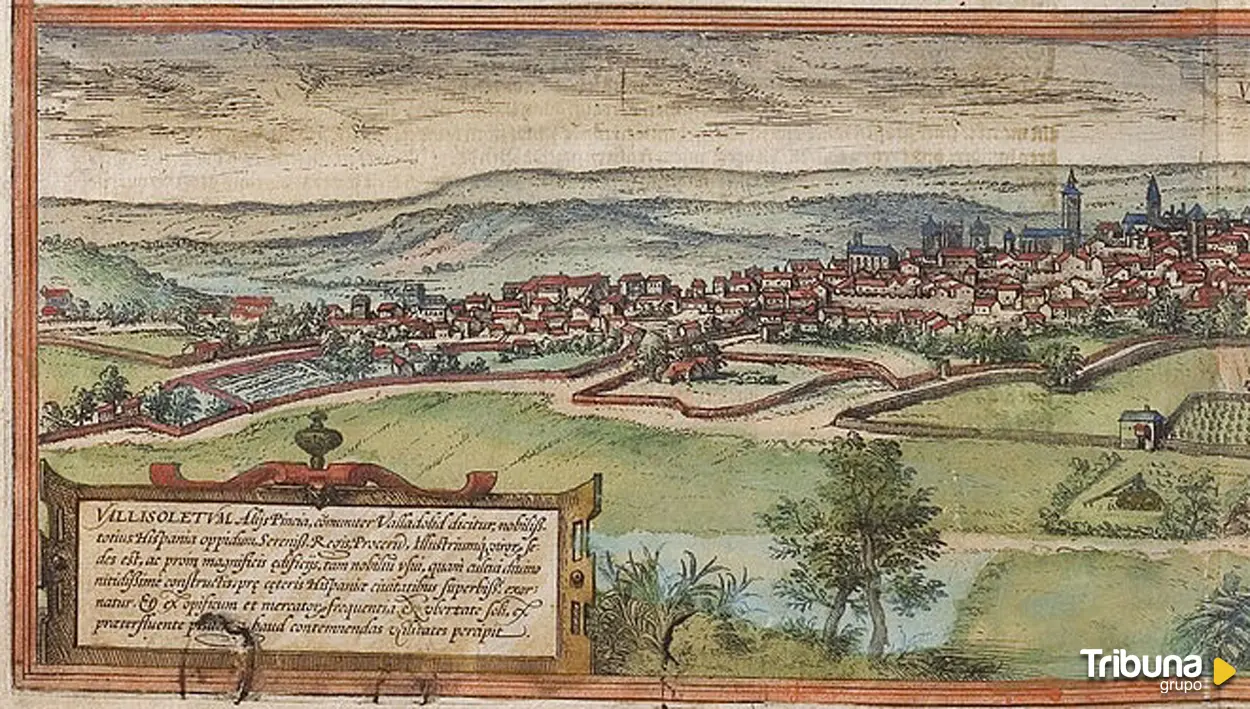

Cuando Valladolid fue capital de España

Durante poco más de cinco años, a principios del siglo XVII, Valladolid se convirtió en la capital de España, desplazando a Madrid, cuya capitalidad había sido declarada por Felipe II en 1561, solo 40 años antes. Las razones que llevaron a establecer ese fugaz ascenso pucelano no pueden explicarse sin mencionar la figura del I duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas.

Sandoval había nacido en la localidad vallisoletana de Tordesillas en 1553, en el seno de una familia noble. Nieto de San Francisco de Borja, consejero del emperador Carlos V, sirvió en la Corte desde muy joven, granjeándose el favor de la Casa Real: desde menino del malogrado príncipe Carlos, hijo de Felipe II, se consagró como gentilhombre de cámara de su hermano Felipe, el heredero, de quien llegó a ser el asesor de mayor confianza e influencia. A partir de 1598, al producirse el advenimiento del príncipe al trono como Felipe III, Francisco de Sandoval iniciaba su fulgurante carrera, con los nombramientos de valido real y duque de Lerma, título con Grandeza de España.

Felipe III, atraído por la caza, el teatro y los juegos de mesa, delegaba el gobierno en su valido, cuya firma equivalía a la del rey, tejiendo una maraña clientelar que reforzaba su posición como el más rico y poderoso del país. Cuando España firmó la paz con Inglaterra, Francia y Holanda para dar tregua a las maltrechas arcas reales, algunos apuntaron que Sandoval pretendía embolsarse los fondos de las campañas militares.

El joven monarca confiaba en el consejo de su abuela, María de Austria, que desde el convento madrileño de las Descalzas Reales le orientaba y prevenía sobre los manejos del duque. Sandoval deseaba desvincularlo de ella, para lo que la mudanza cortesana a una ciudad diferente, en esa época de comunicaciones rudimentarias, le parecía el remedio más efectivo.

A pesar de que para la población en general el traslado de la capital tuvo la apariencia de un movimiento precipitado e incluso caprichoso, en Madrid hacía más de un año que circulaba el rumor y se temía su materialización. Hace constancia de ello el ruego de las autoridades madrileñas en el seno de las Cortes de Castilla, ya en enero de 1600, de que esas informaciones no se consumasen, alegando el perjuicio que causaría a los propietarios de inmuebles, así como la menor protección para la salud del soberano en el clima de Valladolid, que aseguraban era más frío que el de la actual Villa y Corte, y por tanto más expuesto a las epidemias. No se entendía por muchos que Felipe III abandonase los abundantes entretenimientos de que disponía en Madrid y se marchase a un lugar más pequeño.

Pero el plan ya estaba trazado. Lerma pasó meses adquiriendo propiedades a módicos precios en la ciudad del Pisuerga, que poco después multiplicaron su valor exponencialmente con la llegada de los reyes a la urbe, acompañados de un contingente de 15.000 funcionarios y nobles a quienes se los vendió.

El 10 de enero de 1601 se hacía oficial el trasvase de la Corte a Valladolid, que se justificaría de cara a la opinión pública en activar la economía del norte castellano, alejando al rey de la insalubridad e inseguridad que aquejaban Madrid.

Felipe III entraba en Valladolid solemnemente el 9 de febrero. Para evitar un colapso en las infraestructuras de la nueva capital, se prohibió establecerse a quien no tuviera oficio en ella, aunque no siempre las órdenes serían respetadas. Asimismo, con vistas a descongestionar la ciudad, instituciones asentadas en Valladolid, como la Real Chancillería y el Tribunal de la Inquisición, se ubicaron en Medina del Campo, conllevando a su vez la transferencia de las emblemáticas ferias de Medina a Burgos. El censo de Valladolid pasó de unos 40.000 habitantes a finales del siglo XVI a más de 60.000 durante la estancia de la Corte. En Madrid fue a la inversa: su designación como capital de España en 1561 elevó su población de 16.000 a 34.000 almas en 1570, y más de 83.000 en 1600. Tras la pérdida de la capitalidad, se desplomó hasta 41.000 habitantes en 1602 y 26.000 en 1605. El alto índice de criminalidad del Madrid cortesano se transpuso a su sucesora.

La Corte española reaccionaba a la austeridad de los últimos años de Felipe II, y nacía una colorida Corte barroca. Pero la familia real no contaba con un palacio propio en Valladolid y se aposentaba en el de los condes-duques de Benavente. El valido entró en acción: el 29 de diciembre de 1600 había comprado por alrededor de treinta millones de maravedíes el antiguo palacio de Francisco de los Cobos, el poderoso secretario de Carlos I, en la plaza de San Pablo, tras varios meses pleiteando en los tribunales por sustraerlo del mayorazgo del marqués de Camarasa. A continuación, se procuró la titularidad de todos los inmuebles de la manzana, salvo la iglesia de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Se hizo así con los palacios de Suero de Quiñones y del conde de Fuensaldaña, y las casas de Antonio Osorio y de Alonso de Ávalos. Los edificios pasaron a integrar una unidad bajo la dirección del arquitecto real Francisco de Mora, trabajando medio millar de obreros y artistas.

El convento de San Pablo se acogió a la protección y patronazgo de los duques de Lerma en diciembre de 1600, como indican el escudo y dos inscripciones que luce su preciosa fachada.

Y el 11 de diciembre de 1601, casi un año después de comenzar su primera adquisición, el duque de Lerma vendió el conjunto a Felipe III como palacio real por 186.393 ducados, más del doble de la inversión efectuada, alegando que había gastado 100.000 ducados en obras de mejora. Recibió en compensación la alcaidía perpetua de las casas para él y sus descendientes, con una remuneración anual de 1.200 ducados, así como el uso exclusivo del "cuarto del duque" o de los alcaides, el que fuera palacio condal de Fuensaldaña. Eso significaba en la práctica que el valido seguiría controlando el palacio aunque ya no le perteneciera.

Las dotaciones de espacios de ocio en la residencia del monarca fueron generosas en jardines y huertas con vegetación variada, desde flores como claveles o rosas, hasta árboles como naranjos, perales, guindos, cerezos, albérchigos o manzanos. Tenían incluso un pequeño zoológico, un exotismo que divertía a los monarcas y a sus invitados, con tres leones, un lince, un tigre, dos águilas, dos garzas, un puercoespín y diversas aves. Estas áreas se complementaban con dependencias de moda en la época, como la del "juego de pelota".

En Valladolid había nacido el 22 de septiembre de 1601 la primogénita real, Ana Mauricia de Austria, que un día ceñiría la corona como reina consorte de Francia, al desposarse con el monarca galo Luis XIII y ser madre del famoso Rey Sol. En la cultura popular ha alcanzado celebridad por ser la soberana de la novela Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas.

Pero la efeméride de mayor relevancia que se produjo en el flamante palacio real fue el alumbramiento, entre las 9 y las 10 de la noche del 8 de abril de 1605, Viernes Santo, del futuro Felipe IV. La felicidad de ver la llegada al mundo de un heredero al trono se tradujo en bailes y canciones por las calles, iluminadas por antorchas, y una mascarada en la Plaza Mayor, con un júbilo desbordante a pesar de encontrarse en plena Semana Santa. Al día siguiente al nacimiento, el rey y su séquito acudieron a la iglesia de San Lorenzo a dar gracias a la Virgen. Cuando tras el tedeum volvió el monarca a palacio, por el camino y a expensas del Ayuntamiento se arrojaron monedas al pueblo. El corregidor Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, había decretado un día de fiesta por el natalicio, ordenando el cese de los oficios mecánicos.

Las celebraciones las organizó el duque de Lerma, que aprovechaba cualquier oportunidad para halagar al soberano y fortalecer su situación de privilegio. El imaginero Gregorio Fernández realizó obras para los festejos.

El domingo 29 de mayo, Pentecostés, en la iglesia de San Pablo se procedió al bautizo del vástago regio. Allí había sido cristianado también en 1527 Felipe II, nacido a escasos metros, en el palacio de Pimentel. La pila era en la que recibió las aguas bautismales 400 años antes Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, traída desde Caleruega. No solo el templo elegido era aquel del que Sandoval ostentaba el patronazgo; también se escogía al arzobispo de Toledo para oficiar la ceremonia, que a la sazón era Bernardo de Sandoval y Rojas, tío del duque de Lerma.

Para la ocasión, Lerma había mandado construir un pasadizo de madera, que atravesaba la plaza de San Pablo desde el palacio real hasta la iglesia homónima. Seiscientos hombres habían trabajado día y noche para tenerlo listo a tiempo. El duque de Lerma llevó en brazos al bebé hasta allí, y al bautizo asistieron representantes de todas las monarquías europeas.

No obstante, Sandoval ya estaba preparando el retorno de la Corte a Madrid, que había perdido una parte importantísima de población y de riqueza, y su Concejo presionaba para recuperar su estatus. Fallecida María de Austria en 1603, había desaparecido la principal figura contraria a los intereses del duque en Madrid. Este fue haciendo acopio de propiedades en la ciudad, aprovechando la drástica caída de precios tras la marcha de la Corte. Madrid donó a la casa real, a cambio de volver a ostentar la preeminencia, la exorbitante cifra de 250.000 ducados, de la que el duque de Lerma retuvo una tercera parte. El 4 de marzo de 1606, la Corte volvía a Madrid. La adquisición previa de Sandoval por 80.000 maravedíes de los depreciados edificios entre la actual plaza de Neptuno y Atocha se trocó en una operación de especulación urbanística en toda regla, pues con su venta poco después amasó una fortuna, 55 millones.

Con la pérdida de su dignidad como primera urbe del país, Valladolid sufrió el mayor descalabro censual y económico de su historia. Para amortiguarlo, el rey ofreció a la ciudad ventajas fiscales, como un mercado franco semanal y la rebaja de algún impuesto.

En ese lustro de capitalidad, aparecieron en Valladolid los más prestigiosos nombres de la cultura. Recibieron a Pedro Pablo Rubens en calidad de embajador artístico del duque de Mantua, Vincenzo Gonzaga, que enviaba al monarca costosos regalos, como pinturas. Así surgió el encargo del retrato ecuestre del valido real emanado del pincel de Rubens, que lo plasmaba en el lienzo con la majestuosidad de un auténtico soberano. Valladolid fue también entonces el escenario de uno de los enfrentamientos dialécticos más afamados e ingeniosos de nuestra literatura, el de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, que buscaban prosperar en la Corte. Quevedo estudió en la universidad pucelana y Góngora aspiraba de su relación con el duque de Lerma obtener el título de capellán real. Lo conseguiría en 1617, cuando la localidad ya no era capital de España. Y el propio Cervantes residió en Valladolid esos años, momento en que publicó la primera parte del Quijote, además de escribir, probablemente, varias de sus Novelas ejemplares, que recogen referencias a la ciudad.

El duque de Lerma cayó en desgracia. La esposa de Felipe III, Margarita de Austria, impulsó investigaciones que afloraron muchas irregularidades cometidas por Francisco de Sandoval y la justicia lo puso en su punto de mira. Habría de traicionarle en 1618 su propio hijo, el duque de Uceda, con el ambicioso conde-duque de Olivares. Su colaborador más señalado, Rodrigo Calderón, fue ejecutado en 1621, pero para salvarse del cadalso Sandoval obtuvo de Roma, previo pago, el capelo cardenalicio. Una coplilla anónima lo interpretaba así: "para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado". Terminó sus días en 1625 en su retiro de Valladolid, la ciudad a la que proporcionó una capitalidad de ida y vuelta.